D) Ces échanges dépendent de l’équipement spécialisé de chaque cellule

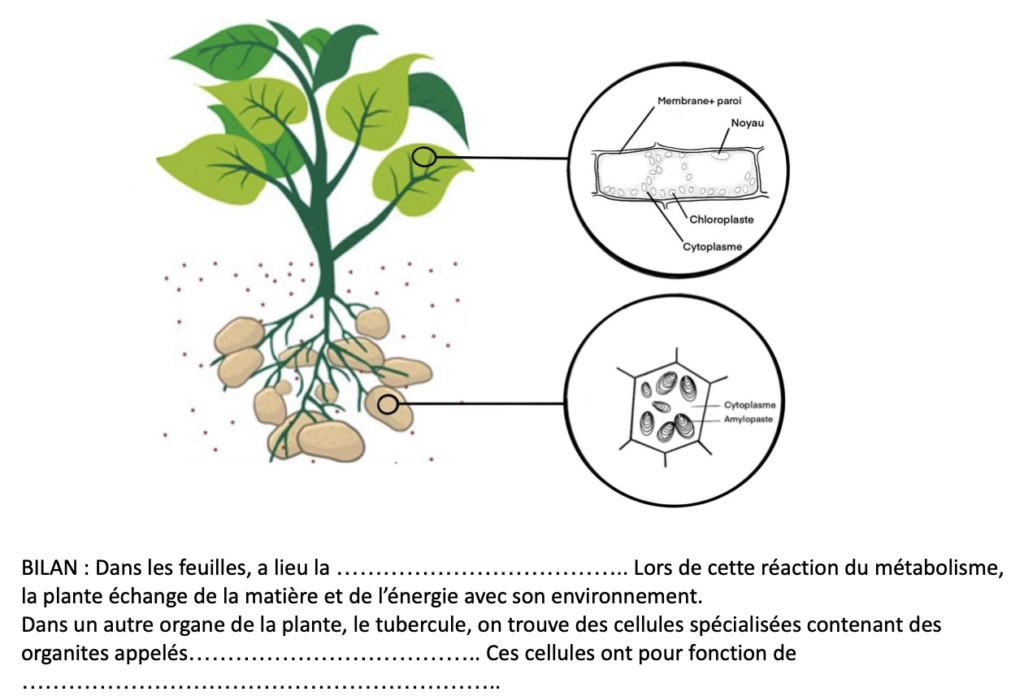

BILAN : La mise en réserve des molécules organiques est permise par une voie métabolique. Une voie métabolique est une succession de réactions biochimiques transformant une molécule en une autre. Cette suite de réaction ne peut se faire sans la présence d’enzymes. Dans les cellules de pomme de terre, on trouve un équipement enzymatique spécialisé que n’ont pas les autres cellules. Dans un organisme, les voies métaboliques sont interconnectées par des molécules intermédiaires des métabolismes comme le glucose

Travail pour la séance 5 : Revoir les connaissances et les méthodes des 4 premières séances. Nous ferons un DS.